Miti postindustriali di Vittorio Marchis

Protesi, ovvero la metamorfosi (1)

"La natura è in grado di compiere cose straordinarie senza l'intervento degli spiriti maligni. Se la natura, poi, è aiutata dal sapere e dall'ingegnosità umani, allora i risultati saranno quasi incredibili per gli inesperti" (Ruggero Bacone, I segreti dell'arte e della natura, cap. IV)

Si racconta che un tempo, in un paese oggi scomparso e ormai ridotto a semplice landa desolata, arida e priva di ogni scrittura della passata storia, vivesse un popolo di uomini e donne supremamente intelligenti. Questi uomini e queste donne, bellissimi, non avevano bisogno di lavorare perché il loro pensiero era sufficiente a far sì che le risorse naturali bastassero non solo alle necessità, ma soprattutto al loro diletto. Conoscevano il piacere dei sei sensi e anche il procreare era ridotto a puro linguaggio, a trasmissione di emozioni e simpatia. Si è già detto che questi uomini e queste donne non avevano bisogno di lavorare. E perciò essi non avevano né mani né braccia.

Chi argomentasse, con il nostro modo di pensare, che essi erano più simili agli animali che a noi sbaglierebbe di grosso, perché in verità la loro prossimità agli dei era quanto noi non possiamo nemmeno immaginare.

Un giorno, una giovane di nome Protesi ebbe la ventura di essere trasportata dal mare, a causa di una tempesta, sulla spiaggia di un'isola abitata dagli uomini, ossia da esseri pari a quanti raccontano e tramandano questa storia. Quando, dopo un lungo sonno, Protesi si svegliò, trovò dinanzi a sé uomini e donne ben più brutti e rozzi di lei. In fondo anch'essi avevano una testa, un torso, un ombelico, due

gambe; sorridevano e muovevano le labbra; si toccavano e si facevano segni. Ma avevano qualcosa che li rendeva diversi: due articolazioni, simili alle gambe, ma più sottili, dotate di estremità ramificate e estremamente mobili si dipartivano dalle spalle, leggermente al di sopra e a fianco delle mammelle. Usavano questi rami per afferrare le pietre, per spezzare le foglie degli alberi, per staccare gli acini dai grappoli e per disporli in file ordinate, per tracciare insulsi segni sulla sabbia. Ciò che più impressionò Protesi fu il vedere un vecchio, ormai cieco, usare le mani (così le chiamavano) per tamburellare su alcune canne, producendo in questo modo suoni mai ascoltati, strani, ma desiderabili. E fu colta da invidia.

Pregò allora gli dei che la facessero ritornare a casa e la rendessero simile agli uomini che aveva incontrato sull'isola. La richiesta parve agli dei alquanto strana, alcuni di essi rimasero dubbiosi, altri la ritennero completamente stupida, ma poiché le preghiere di Protesi erano insistenti e continue, e poiché gli dei si lasciano commuovere dalle loro creature, finalmente si convinsero nell'esaudire le preghiere della bellissima giovane. Nella fucina dove si forgiano tutte le cose del mondo, con i metalli più preziosi vennero fatti preparare due arti lucenti e mobilissimi, ciascuno terminante con cinque ramificazioni prensili. Dopo che gli arti furono ultimati, gli dei rapirono Protesi, ed immersala in un torpore soavissimo le applicarono gli arti esattamente a somiglianza di quelli ammirati negli uomini e nelle donne dell'isola. Quando si fu risvegliata dal torpore, prima di essere ricondotta tra i suoi simili, Protesi fu istruita sull'uso degli arti. Ma le si impose, come pagamento del dono ricevuto, di non svelare l'origine di questo dono così singolare. Protesi promise solennemente, e fu rimandata presso i suoi simili. Gli dei l'abbandonarono al suo destino.

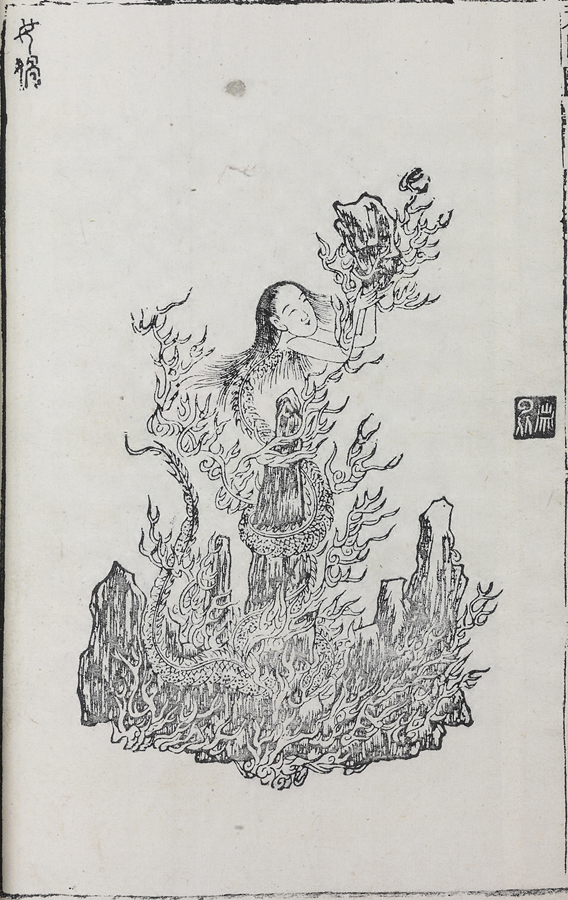

Credeva che sarebbe stata accolta come una dea, onnipotente per i nuovi doni ricevuti, ma rimase ben presto delusa. Additata come una mutazione mostruosa della natura più abbietta, fu relegata presso il bosco sacro alle ninfe, in modo che si potesse purificare, vergine, consacrandosi a quanto la Natura prodiga ci fornisce nella frescura delle selve. Sola rimase per lunghi mesi trovando unico diletto nelle canne, che ora riusciva a divellere dal terreno, a tagliare con cura, a riunire in fasci ordinati per altezza. In esse soffiava e traeva melodie dolcissime.

Attirato dal suono, un giovane di cui rimane ancor oggi sconosciuto il nome, la avvicinò e l'amò. Noi tutti siamo figli di Protesi.

(1) Costituisce l’incipit del saggio

Protesi, ovvero la metamorfosi, in "Iride", anno IX, n.19, dicembre 1996, pp.703 sgg.