In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis

Tuesday, October 24, 2017

Friday, October 23, 2020

Dall'Arte allo Zero

E' uscito in libreria il libro Dall'Arte... allo Zero. Piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria di Vittorio Marchis (Mondadori 2020).

In una società sempre più condizionata dalle scelte tecnologiche, gli operatori nei settori più avanzati della tecnoscienza, così come i tecnici che operano nell’industria, si trovano ad affrontare prospettive filosofiche che risultano centrali e sotto molti aspetti dirimenti. Senza guardare ai ‘massimi sistemi’ e con la volontà di offrire una serie di spunti alla riflessione, i capitoli di questo libro affrontano contesti e problemi tipici della società contemporanea. Si passano in rassegna i temi che coinvolgono l’ingegneria sul fronte della filosofia, indagando le sue frontiere, contaminate dalla tecnica. I titoli di ciascun capitolo, articolati a coppie di concetti, ne evidenziano gli scarti, piuttosto che le posizioni opposte. Il libro si presenta come una prima porta verso una cultura non più vincolata dalle chiusure disciplinari, ma che riconosce nel melting pot dei saperi ‘politecnici’ la nuova sfida culturale del terzo millennio.

Indice degli argomenti:

1. All’inizio; 2. Arte / Tecnica; 3. Beni / Cose; 4. Caso / Causa; 5. Disegno / Immagine; 6. Efficacia / Rendimento; 7. Fantasia / Invenzione; 8. Gioco / Competizione; 9. Habitat / Ecosistema; 10. Intelligenza / Ragione; 11. Linguaggio / Segni; 12. Macchina / Corpo; 13. Naturale / Artificiale; 14. Ordine / Disordine; 15. Piacere / Dolore; 16. Qualità / Quantità; 17. Resilienza / Fragilità; 18. Sistema / Finalità; 19. Tempo / Spazio; 20. Utensile / Lavoro; 21. Vita / Morte; 22. Zero / Uno / Infinito; Sullo scaffale; Indice dei nomi.

Thursday, December 3, 2020

Leonardo SInisgalli a Milano

"Civiltà delle Macchine", n. 5, 1955

Le mie stagioni milanesi, di Leonardo Sinisgalli

REDUCE da Padova dove ero andato per le prove scritte di Scienza delle

Costruzioni e di Impianti elettrici (il mio primo passaggio sul Po) capitai a

Milano la prima volta e mi feci portare in viale Romagna dove da qualche anno

abitava mia zia. Era il novembre del 1933, se ricordo bene. Avevo addosso un

impermeabile, retaggio degli ultimi anni di università. M'era servito anche da

ufficiale: bastava che appuntassi sul bavero due stellette minute. E il bavero,

infatti, era tutto punzecchiato come i polpastrelli di Madame Bovary. Ricordo,

ma non c'entra niente con questa storia, la sera in cui una ragazza che

frequentava la mia pensione in piazza Indipendenza, vicino alla nostra caserma,

volle mettersi il mio impermeabile, il mio berretto, la mia sciabola, gli

stivati, gli speroni, e uscire sulla strada per farsi salutare dai nostri

artiglieri in libera uscita. A Padova e a Milano quel triste indumento si

rivelò non soltanto precario, ma veramente povero. E la mia padrona di casa a

Lambrate dovette simpatizzare con il cupo ingegnere mussulmano che veniva ad

affrontare la nebbia così disarmato. Chi ha letto qualche mio libro conosce

queste cose in un'altra chiave. Qui debbo toccare ragioni e non immagini, qui

devo parlare della mia educazione al lavoro più che delle mie effimere

conquiste di stile.

Prima di arrivare al noviziato, prima di giostrare con gli orari e i doveri,

io ebbi un lungo periodo di disoccupazione. Ma il mio temperamento riuscì a

salvarmi anche dai compromessi che, per stanchezza e per inedia, avrei potuto

forse accettare quando ero davvero stufo di non far niente. "A me pare che

ti non fai na got " mi disse la vecchietta di piazza Tricolore quando si

accorse che mi svegliavo tardi, uscivo per mangiare, tornavo nella camera il

pomeriggio per dormire. Ho raccontato tante volte agli amici che quella

vecchietta spostava perfino le sfere dell'orologio per pigliarmi in castagna e

proibirmi di metter piede nella stanza prima delle ore pomeridiane, l'ora in

cui la mia camera al quarto piano, sul viale Biancamaria, poteva dirsi

rassettata. Carmine Stella, il fratello di mia zia, mi aveva promesso un posto

presso

Rasentavo le fabbriche verso il mezzogiorno, quando mi ero appena alzato dal

letto, sentivo il fischio delle sirene come una frustata, guardavo le file

degli operai che inforcavano le biciclette, e quelli che andavano all'osteria,

e i muratori che consumavano sui margini del prato i loro cartocci. Avevo pietà

di me. Ma non ero infelice, i miei compagni erano l'Amore e

Anche la mia speranza di trasferirmi a Biella in una fabbrica di tessuti

svanì molto presto. Intanto io arrotavo i denti attorno agli ossi di manzo che

mi affannavo a spolpare in una mensa a prezzo fisso, in piazzale Oberdan,

vicino all'Ufficio delle corse. Anche l'ingegnere Picker mi aveva promesso di

farmi lavorare nella sua azienda. Mi rimisi a studiare elettromeccanica. Credo

che egli fabbricasse contatori e progettasse installazioni elettriche per le

case e le officine. Aveva lo studio in via Tadini, all'ombra di quegli alberi

indimenticabili che confinano con i giardini della bellissima ripa malfamata.

Risposi anche a una offerta di lavoro che la mia padrona di casa aveva letto

sul giornale. Ebbi la fortuna di essere chiamato, e una mattina di pioggia

raggiunsi via Borghetto cinque minuti prima delle otto. Mi diedero da leggere

un mucchio di stampati sulle applicazioni di una lega antifrizione. Poi mi

capitò di dover rispondere a una telefonata dalla Germania. Non potevo cavarmela.

Mi dissero che il lavoro richiedeva una perfetta conoscenza della lingua. Tirai

avanti fino alle cinque del pomeriggio. Me ne tornai a casa risollevato, dopo

quella tragica esperienza. La signora Mileo era afflitta della mia sorte. Ma

ero innamorato, avevo la mia bella tigre che divorava da Motta babà con la

crema. E poteva accadere intorno a me il finimondo, non me ne sarei accorto.

Riprendemmo quelle sere a giocare a scopa e a interrogare il mio incerto

destino.

L'estate venne da Bogotà un cognato di mia zia, Vincenzo Buraglia, con due

bei bambini che parlavano lo spagnolo degli angeli e mi chiamavano " il

capitano ". Vincenzo Buraglia era un meccanico provetto, pieno di genio e

di bontà. Mi trattava perfino con rispetto, per via della mia laurea. Ma si

accorse subito che io non sarei stato capace di avvitare un bullone o di

mettere a posto la punta di un trapano. Sapevo tanto di matematiche, ma capivo

pochissimo di macchine. Le mie mani erano rimaste stupide. Ero ammiratissimo

della sagacia di Vincenzo, gli invidiavo le nocche robuste e capaci, le

orecchie attente a qualunque irregolarità nel funzionamento dei cilindri.

Vincenzo distingueva i buoni vini e i cattivi lubrificanti. A Milano aveva

portato un suo brevetto, un nuovo tipo di carburatore a farfalla che avrebbe

dovuto costruire per

Era trascorso più di un anno. Un giorno il poeta Alfonso Gatto mi indicò un

avviso su una colonna del " Corriere ". " Può darsi che

t'interessi ", mi disse. Lo lessi: cercavano un ingegnere-giornalista per il

Servizio Propaganda di una Società. Andai in via Macedonio Melloni a presentare

le mie carte. Dopo qualche mese mi richiamarono e mi dissero di organizzare

lezioni e conferenze sull'arredamento e l'architettura moderna. Mi riempii la

borsa di campioni di linoleum. Intanto ero stato negli stabilimenti a Narni, in

Umbria, per seguire la fabbricazione dei rotoli. Ebbi l'occasione di viaggiare

di provincia in provincia. Passai ore bellissime a Pavia, a Mantova, a Cremona,

ore che non dimenticherò mai. Stavo fuori per cinque o sei giorni, qualche

volta per due settimane. Tornavo nella mia stanzetta di via Rugabella la sera

di sabato. Presi gusto al lavoro. Il lavoro mi restituiva il piacere di

starmene qualche volta a scrivere e a sognare, il piacere di vivere che avevo

quasi perduto. Scossi la mia accidia, mi svegliai. Arrivavo ai treni con solo

qualche minuto d'anticipo. Io ho quasi perduto la memoria ma queste minuzie che

ho racimolato di colpo devono aver avuto allora riflessi assai dolenti. Non ho

fatto sforzi per allineare i ricordi della mia preistoria milanese.

Un pomeriggio di estate del

Noi affermammo che una pagina stampata, una vetrina, un fotomontaggio

costituivano delle testimonianze nientaffatto trascurabili della nostra

civiltà, della nostra cultura. La fabbrica di Ivrea lavorava con una tolleranza

che non doveva superare il millesimo di millimetro; come potevamo noialtri

dimostrarci sciatti o approssimativi? Credo di aver io stesso facilitato allora

i primi incontri tra l'ingegnere Adriano Olivetti e Marcello Nizzoli, nello

studio di via Rossini, dove Nizzoli lavorava da almeno vent'anni. E fin da

allora ebbi modo di discutere con loro i primi simulacri in gesso e in legno di

quella che dopo qualche anno divenne la "Lexikon", la macchina per

scrivere più bella del mondo. Da uno stanzone che occupavamo sul cortile ci

trasferimmo al primo piano su via Clerici, e ricordo ogni sera il passaggio in

bicicletta, sempre alla stessa ora, dell'uomo-cane, il latrato che era per noi

come il suono dell'Angelus. Quel nostro mestiere non dispiaceva neppure ai

nostri amici. In via Clerici capitarono Vincenzo Cardarelli ed Elio Vittorini,

Quasimodo e Gatto, Sandro Penna e Vittorio Sereni. Capitarono pittori,

scultori, architetti. Persico era morto qualche anno prima e noi ci

consideravamo tutti suoi discepoli, perché fu lui, fu il suo esempio, i suoi

discorsi, i suoi incoraggiamenti a farci considerare allo stesso livello la

dignità del lavoro e la responsabilità dell'arte. Ci sentivamo sempre

confortati e ammoniti dalla sua cara ombra.

Le nostre audacie, i nostri entusiasmi, il mio fanatismo di allora non si

giustificherebbero, non si capirebbero se non ci fosse sullo sfondo una città

come Milano, il credito che i milanesi sanno dare alle operazioni che un poco

li sollevano dalla vita e dal senso comune. Io stesso non avrei mai preso sul

serio certi problemi se mi fossi immiserito su un piccolo Olimpo, se anch'io,

sull'esempio dei miei amici letterati, mi fossi impietrito nel mezzobusto con

l'illusione di entrare così di soppiatto nella storia. Milano ci diede il

coraggio di alimentare continuamente la nostra disposizione a comunicare col

prossimo, anche a costo di cambiare il physique du rôle, col vantaggio di

passare, come Seurat, per un personaggio qualunque, un borghese, più che per un

intellettuale stravagante, cinico, scettico e, tutto sommato, noioso.

Quel mio lavoro durò ininterrotto fino al principio della guerra. Nel nostro

atelier ci fu una fioritura incessante di immagini, di schemi, di apparati.

Come ho detto altrove, il dèmone dell'analogia ci suggeriva ogni giorno uno

spunto. I miei ragazzi erano di un'abilità portentosa, realizzavano in un

batter d'occhio qualunque fantasia, gli accostamenti più inattesi di oggetti,

di forme, di colore, di caratteri. Le vetrine che allestimmo nel negozio in

Galleria, per un paio d'anni ogni quindici giorni, erano seguite dal pubblico

come una vicenda cittadina, una gara, un exploit. Corrado Alvaro scrisse allora

una corrispondenza per "

La mia seconda stagione milanese porta il peso e la responsabilità dei

quarant'anni (i capelli grigi e l'emicrania, piazza Duse e via Zuretti, le

trattorie di Giuntoli e di Pepori), i colori giallo e rosso della Pirelli.

Dentro questi anni bisogna far entrare il trambusto di piazzale Loreto e gli

odori della Bicocca. Bisogna far entrare le Alpi che qualche volta, nei giorni

limpidi, io riuscivo a scoprire dalla finestra dell'ottavo piano del Palazzone.

Poi la monotona e bellissima storia del marciapiede di via Vittor Pisani, dalla

porta dell'Albergo Doria fino in fondo, dove, dall'altezza di un gradino appena

(il gradino di un marciapiede) si scende nel piazzale della Stazione. Si scende

sul piazzale con un salto di appena diciotto centimetri, che è stato sempre per

me, nuotatore impossibile, un vero e proprio t tuffo a testa in giù, dal

trampolino (del letto, dei libri, della solitudine) fin sotto il livello della

giornata di lavoro. La storia del marciapiede di via Vittor Pisani, questo

incredibile tappeto d'asfalto, più prestigioso di un tappeto orientale, più

ricco di un sottobosco, più enigmatico del fondo del mare, la racconterò

un'altra volta. So che una sera ho rivelato a Riccardo Manzi la mia scoperta e

siamo stati insieme due ore, a testa bassa, a ripercorrere su e giù, a leggere

rallentati duecento metri di film. È un film da fare, un film di duecento metri

(una misura assurda!) che forse nessuno intenderà: un film sulle crepe, sulle

incrinature, sui solchi, sulle lacerazioni, sulle cicatrici, sui cunicoli, sui

simboli, infine, che pioggia e nebbia e gelo hanno tracciato nel bitume. E poi,

eppoi c'è il trolley del tram numero 7.

Se sfoglio i miei appunti di allora, autunno-inverno 1948, trovo curiose

indicazioni, trovo i segni delle prime punture, il grafico della linea di

penetrazione del mondo della gomma nel inondo dei miei pensieri. Trovo scritto,

per esempio, che le vie del sonno sono serpentine, e c'è vicino a questa nota

uno scarabocchio che potrebbe essere anche un ritratto della tortiglia, del

cord, oppure l'ideogramma di un battistrada. Appresso trovo divertimenti di

questo genere: " I surrealisti devono aver cercato parole elastiche; Moore

ha scoperto una scultura pneumatica; Dalì ha fabbricato orologi di caucciù ".

E in altra pagina, trascritta l'ultima terzina di un famoso sonetto di Rimbaud:

" Où, rimant au milieu des ombres fantastiques. Comme des lyres, je tirais les élastiques Des mes

souliers blessés, un pied contre mon coeur! ".

È chiaro, si tratta di schermaglie, di difese superflue, di raggiri

premonitori: il regno del flessibile sceglieva le vie più tortuose per farsi

strada nel mio cervello.

Poi ci furono le impressioni in fabbrica. " I fili, i canapi, le

trecce, i cavi dentro cui trascorreranno i fremiti delle acque, i sobbalzi

delle piogge e delle nevi. I fili di rame che svuotano i laghi, ecc. ". Il

29 novembre 1948 feci la seconda visita ai cavi (i cavi m'intrigavano non c'è

dubbio). " L'operazione più intrinseca che si compie entro queste immense

navate, questi altissimi padiglioni, consiste nel proteggere il rame dal

contatto diretto con la terra. È strano come tutti i traslochi delle cose più

delicate e lubriche, sangue, semenza, clorofilla, linfa, energia, vis, suono,

si compiano meglio all'oscuro, sottoterra. L'isolamento dei cavi deve evitare

le dispersioni di corrente, deve tamponare qualunque eventuale e possibile

emorragia. E gli operai addetti alle macchine fasciatrici hanno anche nella

figura qualcosa che ricorda gl'infermieri e gli aiuti delle sale operatorie.

C'è ancora di più: il sistema di bendaggio (gomma, carta, miscela, olio)

ricorda molto da vicino i processi di mummificazione. Con la differenza che

davvero entro questa basilica si opera una difesa dell'anima., perché

l'elettricità è tutta anima e niente corpo. Il midollo di questi possenti

pitoni (lunghi anche mille metri e grossi fino a centocinquanta millimetri) è

quasi sempre triplice, ternario, perché in effetti, l'energia è trigemina. È un

triangolo. Una trinità ".

Vedete, ero già posseduto. Ero perduto.

Fu in quella stessa epoca che visitai alla Bicocca il prof. Allavena e

conobbi il dott. Oberto, e mi documentai sulle macromolecole, sulla memoria

della gomma (l'isteresi elastica è memoria!) e sull'influenza che il nerofumo

(in polvere millesimale) e lo zolfo (il fiato di Satana) esercitano

sull'assetto delle catene molecolari.

Così dopo un rapido noviziato, tra alchimia e tecnologia, presi il mio posto

tra produzione e distribuzione, tra operai e clienti. Ebbi poco tempo per

sottilizzare sulla vendita e sul vantaggio. Mi buttai nella mischia, mi

attaccai ai telefoni. Ogni gesto doveva da allora diventare pubblico,

manifestarsi, chiamare, soccorrere, spingere, urtare, sedurre. Fu allora,

novembre 1948, che intorno a noi, Luraghi, Tofanelli e io, cominciammo a

radunare gli amici e a coinvolgerli nelle nostre stesse responsabilità.

Devo dire di più. Luraghi accarezzava da tempo il progetto di una Rivista

Aziendale e per questa iniziativa aveva ottenuto il consenso del dott. Alberto

Pirelli e l'adesione degli altri direttori. Credo che ne parlasse a Tofanelli

fin dall'estate del 1948. E a quel tempo, infatti, risalgono le prime "

avances " che Tofanelli mi rivolse per convincermi a tornare a Milano,

sulla breccia. E in verità, ripreso a Milano il mio lavoro accanto a Luraghi,

trovai dopo qualche giorno già pronti un progetto che " in nuce " o

in bozzolo, o in germe, conteneva l'idea della Rivista. Lo so che " dal

germe di un'idea può nascere Apollo oppure un mostro ": devo dire che per

il calco già pronto non fu difficile scegliere il materiale meglio rispondente,

meglio aderente al disegno di quella forma.

Fu discusso a lungo il titolo, fu vinta anche la nobile riservatezza del

dottor Piero e del dottor Alberto: ci si convinse tutti che quel nome, meglio

di qualsiasi sigla astratta e di qualunque proposito presuntuoso, poteva

accogliere in Italia e all'Estero una massa imponente di amici guadagnati in

settanta anni. Rimando il lettore alle precise parole introduttive che

comparvero nel primo numero, a pag. 8, con la firma di Alberto Pirelli.

Che cosa distinse subito, fin dai primi numeri,

Pubblicammo in quattro anni tutti articoli di prima mano, tutti scritti

inediti. Provocammo incontri tra scienziati e giornalisti, tra tecnici e poeti.

Senza tema di commettere eresie mandammo i reporters negli studi, nelle aule,

nei laboratori a sorprendere con lampi di magnesio personaggi tanto illustri

quanto riluttanti, come Severi. Amaldi, Marcello, De Marchi, Gabrielli, Nervi,

Colonnetti, Ponti, Fauser, Padre Gemelli, Smeraldi.

Se si pensa che soltanto in questi ultimi anni il giornalismo italiano ha

guadagnato " in funzione " quanto ha perduto " in

rappresentazione ", se si considera che è tanto difficile da noi torcere

il collo alla retorica e che si può essere tacciati di improntitudine se si chiede

uno scritto su tema obbligato, perché il bau bau dell'ispirazione, non è del

tutto sotterrato, si comprende meglio il significato di un lavoro che, bene o

male, era una prova di sottomissione, non certo di orgoglio.

All'intelligenza italiana non si sollecitarono sviolinate ed exploits, ma

piuttosto constatazioni, sopraluoghi, rendiconti. Tanto meglio se qualcuno

riusciva ad accendersi di fronte a una tesi, a un incontro imprevisto, a uno

spettacolo, a un dispositivo. Devo confessare sinceramente che il tempo dei

Francesco Redi e degli Algarotti, per non dire dei Galilei e dei Cattaneo è

davvero lontano. La nostra cultura è quasi tutta impastata di storia e di

oratoria. È impastata per fortuna anche di poesia. E io credo nell'acume, nella

curiorità, nell'entusiasmo dei poeti: credo nella loro capacità di

sorprendersi, di riflettere, di approfondire.

Vorrei dire, di straforo, che una delle mie ambizioni fu proprio questa:

provocare, stimolare una prosa analitica piuttosto che il solito pezzo

commemorativo, un referto e non un inno, un commento non una predica. Io sono

sicuro che se i nostri scienziati e i nostri tecnici considerassero l'esercizio

della scrittura alla stregua di un'operazione dignitosa, (una vera e propria

lima del pensiero) qual è sempre stata per Leonardo o per Cartesio, per Leon

Battista Alberti o per Maxwell, per Linneo o per Einstein, e se viceversa i

letterati e i filosofi e i critici, come hanno fatto del resto Goethe e Valery,

Hegel e Bergson, Giedion e Dewey, accogliessero, con rinnovata simpatia, le

ipotesi e i risultati del calcolo e dell'esperienza, una concordia nuova

potrebbe sorgere tra le inquietudini e le stanchezze del nostro tempo, non

voglio dire un nuovo mito. È molto probabile che questo genere di letteratura

" a comando ", questo giornalismo tecnico prenda il sopravvento sulle

pagine scritte in libertà, sulla prosa gratuita, sulla scrittura

disinteressata. Abbiamo letto in questi ultimi giorni una " memoria "

che accompagnava la relazione di un bilancio di una grande società finanziaria

belga: un saggio sull'utilizzazione delle materie prime che poteva portare una

firma celebre, ed era invece soltanto una plaquette anonima. Io aspetto il gran

giorno in cui il Regno dell'Utile sarà rinverdito dalla cultura, dalle

metafore, dall'intel1igenza. Quest'estate ho aperto qualche libro dei nostri

illuministi, l'abate Galiani, Filangieri, Verri. Mi veniva da confrontare la

nitidezza dei loro pensieri e delle loro parole alle sbavature, alla schiuma,

alla sciattezza di tanti articoli di fondo dei nostri giornaloni. Ho cercato

sempre di stimolare nei collaboratori la ricerca di un'espressione meditata: ma

c'è ancora molto cammino da percorrere per guadagnare precisione e leggerezza.

Ho rispolverato alcuni vecchi ricordi e qualche memoria di ieri. Ho voluto

pagare il mio tributo a una città adorabile, a degli amici carissimi. Per i

miei lettori di oggi, i lettori di " Civiltà delle macchine ", ho

creduto, necessario dopo quasi tre anni di sodalizio (" Civiltà delle

macchine " prese forma, appunto tra il settembre e l'ottobre del 1952)

mettere sul tavolo anche le mie carte più antiche. La nuova impresa, temeraria

e affascinante a cui mi sono votato, in questi ultimi tre anni ha successi

superiori a ogni speranza. Siamo sicuri di poter fare ancora meglio.

Friday, December 14, 2018

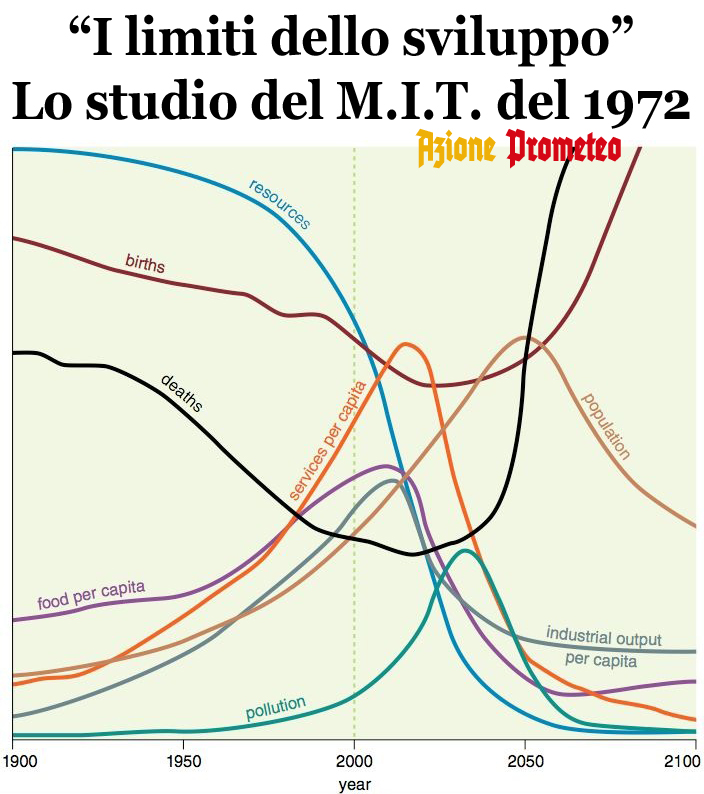

I limiti dello sviluppo

Il modello dinamico (Linguaggio DYNAMO)

A (t+delta t) = A (t) + (b-c) * delta t (modello discreto)

d A / dt = (b -c) (modello analitico)

Friday, December 13, 2019

Protesi

Protesi, ovvero la metamorfosi (1)

"La natura è in grado di compiere cose straordinarie senza l'intervento degli spiriti maligni. Se la natura, poi, è aiutata dal sapere e dall'ingegnosità umani, allora i risultati saranno quasi incredibili per gli inesperti" (Ruggero Bacone, I segreti dell'arte e della natura, cap. IV)Si racconta che un tempo, in un paese oggi scomparso e ormai ridotto a semplice landa desolata, arida e priva di ogni scrittura della passata storia, vivesse un popolo di uomini e donne supremamente intelligenti. Questi uomini e queste donne, bellissimi, non avevano bisogno di lavorare perché il loro pensiero era sufficiente a far sì che le risorse naturali bastassero non solo alle necessità, ma soprattutto al loro diletto. Conoscevano il piacere dei sei sensi e anche il procreare era ridotto a puro linguaggio, a trasmissione di emozioni e simpatia. Si è già detto che questi uomini e queste donne non avevano bisogno di lavorare. E perciò essi non avevano né mani né braccia.

Chi argomentasse, con il nostro modo di pensare, che essi erano più simili agli animali che a noi sbaglierebbe di grosso, perché in verità la loro prossimità agli dei era quanto noi non possiamo nemmeno immaginare.

Un giorno, una giovane di nome Protesi ebbe la ventura di essere trasportata dal mare, a causa di una tempesta, sulla spiaggia di un'isola abitata dagli uomini, ossia da esseri pari a quanti raccontano e tramandano questa storia. Quando, dopo un lungo sonno, Protesi si svegliò, trovò dinanzi a sé uomini e donne ben più brutti e rozzi di lei. In fondo anch'essi avevano una testa, un torso, un ombelico, due

gambe; sorridevano e muovevano le labbra; si toccavano e si facevano segni. Ma avevano qualcosa che li rendeva diversi: due articolazioni, simili alle gambe, ma più sottili, dotate di estremità ramificate e estremamente mobili si dipartivano dalle spalle, leggermente al di sopra e a fianco delle mammelle. Usavano questi rami per afferrare le pietre, per spezzare le foglie degli alberi, per staccare gli acini dai grappoli e per disporli in file ordinate, per tracciare insulsi segni sulla sabbia. Ciò che più impressionò Protesi fu il vedere un vecchio, ormai cieco, usare le mani (così le chiamavano) per tamburellare su alcune canne, producendo in questo modo suoni mai ascoltati, strani, ma desiderabili. E fu colta da invidia.

Pregò allora gli dei che la facessero ritornare a casa e la rendessero simile agli uomini che aveva incontrato sull'isola. La richiesta parve agli dei alquanto strana, alcuni di essi rimasero dubbiosi, altri la ritennero completamente stupida, ma poiché le preghiere di Protesi erano insistenti e continue, e poiché gli dei si lasciano commuovere dalle loro creature, finalmente si convinsero nell'esaudire le preghiere della bellissima giovane. Nella fucina dove si forgiano tutte le cose del mondo, con i metalli più preziosi vennero fatti preparare due arti lucenti e mobilissimi, ciascuno terminante con cinque ramificazioni prensili. Dopo che gli arti furono ultimati, gli dei rapirono Protesi, ed immersala in un torpore soavissimo le applicarono gli arti esattamente a somiglianza di quelli ammirati negli uomini e nelle donne dell'isola. Quando si fu risvegliata dal torpore, prima di essere ricondotta tra i suoi simili, Protesi fu istruita sull'uso degli arti. Ma le si impose, come pagamento del dono ricevuto, di non svelare l'origine di questo dono così singolare. Protesi promise solennemente, e fu rimandata presso i suoi simili. Gli dei l'abbandonarono al suo destino.

Credeva che sarebbe stata accolta come una dea, onnipotente per i nuovi doni ricevuti, ma rimase ben presto delusa. Additata come una mutazione mostruosa della natura più abbietta, fu relegata presso il bosco sacro alle ninfe, in modo che si potesse purificare, vergine, consacrandosi a quanto la Natura prodiga ci fornisce nella frescura delle selve. Sola rimase per lunghi mesi trovando unico diletto nelle canne, che ora riusciva a divellere dal terreno, a tagliare con cura, a riunire in fasci ordinati per altezza. In esse soffiava e traeva melodie dolcissime.

Attirato dal suono, un giovane di cui rimane ancor oggi sconosciuto il nome, la avvicinò e l'amò. Noi tutti siamo figli di Protesi.

(1) Costituisce l’incipit del saggio Protesi, ovvero la metamorfosi, in "Iride", anno IX, n.19, dicembre 1996, pp.703 sgg.

Sunday, November 19, 2017

Il mezzo è il messaggio

Marshall McLuhan è stato uno dei più importanti analisti delle comunicazione di massa, dall'avvento della stampa sino al mondo della televisione. Il suo saggio più importante è stato Understanding Media (1964) (tradotto in italiano nel 1967 con il titolo Gli strumenti del comunicare). Il suo primo saggio (1951) è The Mechanical Bride (La sposa meccanica)

« Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un'azienda privata o dare in monopolio a una società l'atmosfera terrestre »

(Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare).

Monday, October 14, 2019

Il mito secondo Lévi-Strauss

cos'è un mito?

CLAÙDE LÉVI-STRAUSS: È tutto il contrario di una domanda

semplice, perché si può rispondere in parecchi modi. Se

lo chiede a un indiano americano ci saranno forti probabilità

che risponda: una storia dei tempi in cui gli uomini e `

gli animali non erano ancora distinti. Questa definizione

mi sembra molto profonda, perché, malgrado le nuvole

d'inchiostro sollevate dalla tradizione ebraico-cristiana p

mascherarla, nessuna situazione mi pare più tragica, più

offensiva per il cuore e per l'intelligenza, di quella

di un'umanità che coesiste con altre specie viventi su una terra

di cui queste ultime condividono l'usufrutto e con le

quali non può comunicare. Si comprende come i miti rifiutino

di considerare questo vizio della creazione come originale;

che essi vedano nel'la sua comparsa l'evento inaugurale

della condizione umana e della sua debolezza. Si potrebbe

anche cercare di definire il mito per via di opposizione

ad altre forme della tradizione orale: leggenda, racconto...

Ma queste distinzioni non sono mai nette. Forse

queste forme non hanno esattamente lo stesso ruolo nelle

culture, ma sono prodotte dallo stesso modo di pensare, e

l'analista non può impedirsi di considerarle insieme. In

che cosa consiste questo modo di pensare? L'ho detto, al

contrario del metodo cartesiano, in un rifiuto di scomporre

la difficoltà, nel non rassegnarsi mai a risposte parziali,

nell'aspirare a spiegazioni che circoscrivano la totalità dei

fenomeni. È proprio del mito, messo di fronte a un problema,

di pensarlo 'come l'omologo di altri problemi che si

pongono su altri piani: cosmologico, fisico, morale, giuridico,

sociale, eccetera. E di rendere conto di tutti insieme.

Questo spiega i giochi ad incastro che lei mette in evidenza.

Ciò che un mito dice in un linguaggio che sembra adatto a

una certa sfera si diffonde in tutte le sfere in cui potrebbe

porsi un problema dello stesso tipo formale.

Claude Lévi-Strauss e Didier Eribon, Da vicino e da lontano, Milano : Rizzoli, 1988, pp. 193-4

Wednesday, November 8, 2017

Il pensiero selvaggio e il bricolage

2) idem, pag. 240

3) idem, pag. 28

4) idem, pag. 29-30

5) idem, pag. 30-31

6) idem, pag. 31-34

Sunday, October 18, 2020

Protesi, ovvero la metamorfosi

Miti postindustriali di Vittorio Marchis

Protesi, ovvero la metamorfosi (1)

"La natura è in grado di compiere cose straordinarie senza l'intervento degli spiriti maligni. Se la natura, poi, è aiutata dal sapere e dall'ingegnosità umani, allora i risultati saranno quasi incredibili per gli inesperti" (Ruggero Bacone, I segreti dell'arte e della natura, cap. IV)Si racconta che un tempo, in un paese oggi scomparso e ormai ridotto a semplice landa desolata, arida e priva di ogni scrittura della passata storia, vivesse un popolo di uomini e donne supremamente intelligenti. Questi uomini e queste donne, bellissimi, non avevano bisogno di lavorare perché il loro pensiero era sufficiente a far sì che le risorse naturali bastassero non solo alle necessità, ma soprattutto al loro diletto. Conoscevano il piacere dei sei sensi e anche il procreare era ridotto a puro linguaggio, a trasmissione di emozioni e simpatia. Si è già detto che questi uomini e queste donne non avevano bisogno di lavorare. E perciò essi non avevano né mani né braccia.

Chi argomentasse, con il nostro modo di pensare, che essi erano più simili agli animali che a noi sbaglierebbe di grosso, perché in verità la loro prossimità agli dei era quanto noi non possiamo nemmeno immaginare.

Un giorno, una giovane di nome Protesi ebbe la ventura di essere trasportata dal mare, a causa di una tempesta, sulla spiaggia di un'isola abitata dagli uomini, ossia da esseri pari a quanti raccontano e tramandano questa storia. Quando, dopo un lungo sonno, Protesi si svegliò, trovò dinanzi a sé uomini e donne ben più brutti e rozzi di lei. In fondo anch'essi avevano una testa, un torso, un ombelico, due

gambe; sorridevano e muovevano le labbra; si toccavano e si facevano segni. Ma avevano qualcosa che li rendeva diversi: due articolazioni, simili alle gambe, ma più sottili, dotate di estremità ramificate e estremamente mobili si dipartivano dalle spalle, leggermente al di sopra e a fianco delle mammelle. Usavano questi rami per afferrare le pietre, per spezzare le foglie degli alberi, per staccare gli acini dai grappoli e per disporli in file ordinate, per tracciare insulsi segni sulla sabbia. Ciò che più impressionò Protesi fu il vedere un vecchio, ormai cieco, usare le mani (così le chiamavano) per tamburellare su alcune canne, producendo in questo modo suoni mai ascoltati, strani, ma desiderabili. E fu colta da invidia.

Pregò allora gli dei che la facessero ritornare a casa e la rendessero simile agli uomini che aveva incontrato sull'isola. La richiesta parve agli dei alquanto strana, alcuni di essi rimasero dubbiosi, altri la ritennero completamente stupida, ma poiché le preghiere di Protesi erano insistenti e continue, e poiché gli dei si lasciano commuovere dalle loro creature, finalmente si convinsero nell'esaudire le preghiere della bellissima giovane. Nella fucina dove si forgiano tutte le cose del mondo, con i metalli più preziosi vennero fatti preparare due arti lucenti e mobilissimi, ciascuno terminante con cinque ramificazioni prensili. Dopo che gli arti furono ultimati, gli dei rapirono Protesi, ed immersala in un torpore soavissimo le applicarono gli arti esattamente a somiglianza di quelli ammirati negli uomini e nelle donne dell'isola. Quando si fu risvegliata dal torpore, prima di essere ricondotta tra i suoi simili, Protesi fu istruita sull'uso degli arti. Ma le si impose, come pagamento del dono ricevuto, di non svelare l'origine di questo dono così singolare. Protesi promise solennemente, e fu rimandata presso i suoi simili. Gli dei l'abbandonarono al suo destino.

Credeva che sarebbe stata accolta come una dea, onnipotente per i nuovi doni ricevuti, ma rimase ben presto delusa. Additata come una mutazione mostruosa della natura più abbietta, fu relegata presso il bosco sacro alle ninfe, in modo che si potesse purificare, vergine, consacrandosi a quanto la Natura prodiga ci fornisce nella frescura delle selve. Sola rimase per lunghi mesi trovando unico diletto nelle canne, che ora riusciva a divellere dal terreno, a tagliare con cura, a riunire in fasci ordinati per altezza. In esse soffiava e traeva melodie dolcissime.

Attirato dal suono, un giovane di cui rimane ancor oggi sconosciuto il nome, la avvicinò e l'amò. Noi tutti siamo figli di Protesi.

(1) Costituisce l’incipit del saggio Protesi, ovvero la metamorfosi, in "Iride", anno IX, n.19, dicembre 1996, pp.703 sgg.

Thursday, October 4, 2012

History of the World in 100 Objects

The Book and the 100 Objects in Wikipedia

BBC & the British Museum: A History of the Worls (download mp3 and transcript)

An example: Episode 100: A portable solar energy panel lamp.

Episode 100 transcript

Testo in italiano

Monday, November 4, 2019

Metron, la misura

(il testo completo è disponibile sul portale della didattica)

Wednesday, November 30, 2016

La storia dei colori

INDICE

I. Senso e corpo dei colori

II. Il colore come figura e destino

III. Colori e forma

IV. Disegno, colore, pittura

V. il colore e il suo ordine

VI. I colori azioni e passioni

VII. il colore del colore

VIII. Colore e colore

Bibliografia

Si parla di: Leonardo e Goethe, di Klee e di Wittgenstein, di Kandinski e Malevic, di Melville e di Scriabin, di Newton ed Eulero, e di molti altri ancora.

Saturday, November 21, 2015

... sulla inevitabile digitalizzazione delle cose

Mi dicono che si sono già fatti esperimenti per trasmettere, via cavo, non informazioni, "ma cose"; cioè fasci di elettroni con relativo programma per ricostruire le loro aggregazioni; d'altra parte tutti questi mirabilia li abbiamo già visti ai tempi della nostra infanzia nelle illustrazioni coloratissime dei giornaletti, tipo il Cartoccino, oggi venerati, raccolti nei musei, ma forse ma, studiati come profezie Gli effetti strepitosi della vernice contro la gravità, da spalmarsi sotto le scarpe, in modo da eliminare macchine rd arai, chi li ha dimenticati? Ma quand'è che verranno messi in funzione?

Che cosa ha a che fare, tutto ciò, con le cose e le immagini? Ahimè, moltissimo. Infittì il processo di smaterializzazione, condotto dall'arte contemporanea e su cui esiste ormai una bibliografia critica cospicua, dopo l'arte concettuale che sembrava costituirne una punta estrema, è continuato al di sotto del revival figurativo e narrativo, ambiguamente librato fra simbolismo, espressionismo e fumetti, che riempie di nuovo le case di quadri da appendere in salotto. È passato in mano dei tecnici, ma si badi: tecnici pericolosi, sperimentatori di nuovi sistemi TV, che hanno portato ultimamente ai grandi panorami circolari animati da ologrammi, programmatori ad altissimo livello, che dopo aver incominciato ad eliminare le biblioteche per sostituirle con banche dati stanno ora saggiando le possibilità (ancora imprevedibili) connesse con la digitalizzazione delle immagini e delle strutture pluridimensionali; ragazzi che si sono abituati a giocare di fronte ad uno scherano, invece clic con giocattoli meccanici o di plastica. II prossimo passo sarà inevitabilmente una serie di macchine utensili invisibili che agiranno tramite forze di cui sarà negata del tutto all'uomo la percezione, e di cui vedremo solo gli effetti. Macchine che sostituiranno, anche nella mitologia collettiva, gli angioli. Molto presto, anche, scomparirà del tutto il rumore, appena si produrranno a basso costo gli apparecchi già usati per le grandi macchine e che lo annullano mediante interferenze di onde sonore. L'elettricità, dominando rotta da sola, ricavata dal sole o anche solo da un lieve barlume, diventerà di nuovo, come ai suoi inizi, pura magia.

Tuesday, November 3, 2015

Machina / Ingenium

Thursday, October 18, 2018

I paradigmi dell'impero delle cose

RIFIUTI / SCARTI

RISORSE

RIVOLUZIONI TECNOLOGICHE

SEGNO / SEGNI

TASSONOMIA / TASSONOMIE

UTOPIE / DISTOPIE